By Lawrence Intalan, M.Arch RIBA UAP

Introduction

L’architecture joue un rôle essentiel dans la structuration de l’environnement bâti, influençant directement la qualité de vie et le bien-être des individus en créant des espaces à la fois esthétiques, fonctionnels et inclusifs. Avec la reconnaissance croissante des droits humains dans l’aménagement urbain, les architectes et les urbanistes sont de plus en plus appelés à concevoir des espaces qui mettent l’accent sur l’inclusion, l’accessibilité et le respect des diversités culturelles. Ces principes de conception contribuent non seulement à rendre les milieux urbains plus agréables à vivre, mais soutiennent également l’Objectif de développement durable n°11 (ODD-11) des Nations Unies, qui vise à promouvoir des villes et des communautés durables (Nations Unies, 2015).

En adoptant ces principes, les architectes et les urbanistes peuvent œuvrer à la création d’environnements non seulement esthétiques et pratiques, mais aussi socialement justes et respectueux de l’environnement. Cet article explore trois dimensions fondamentales de l’architecture en tant qu’outil de protection des droits humains : la conception urbaine inclusive, le droit à l’accessibilité et la sensibilité culturelle. Chaque partie examine ces thématiques à travers des exemples concrets illustrant l’impact profond qu’une architecture réfléchie peut avoir sur la dignité humaine et l’équité sociale.

Aménagement urbain pour tous : une approche fondée sur les droits humains

La conception urbaine inclusive est une approche globale qui vise à créer des environnements bâtis accessibles et adaptés à l’ensemble des membres de la société, en particulier ceux issus de groupes marginalisés ou vulnérables (Roggema, 2016). Cette démarche prend en compte la diversité des besoins des habitants afin de garantir que les espaces urbains favorisent l’équité sociale, l’inclusion et la participation de tous. L’objectif est de renforcer le sentiment d’appartenance et l’implication citoyenne au sein des villes, tout en répondant aux besoins spécifiques des différentes catégories de population. Un excellent exemple de cette approche est la transformation du Metrocable de Medellín, en Colombie.

Initially, Medellín grappled with significant socio-economic disparities, especially in its hillside neighbourhoods. The implementation of the Metrocable system was a pivotal step in addressing these disparities. By connecting these previously isolated areas with the city centre, the Metrocable system effectively reduced travel time and improved access to essential services such as education, employment, and public amenities. This integration of public transportation not only created economic opportunities but also played a crucial role in fostering social inclusion by breaking down physical and social barriers. The redesign of the Medellín Metrocable serves as a powerful example of how inclusive urban design can significantly improve the quality of life for residents. By providing equitable access to urban resources, it empowers communities and upholds human rights, ultimately contributing to the overall well-being and prosperity of the city’s inhabitants.

Le droit à l’accessibilité dans l’architecture et l’aménagement urbain

Le droit à l’accessibilité est un droit humain fondamental qui garantit la participation équitable de tous les individus à la vie en société, quelles que soient leurs capacités physiques (Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006). Les principes de conception universelle encouragent la création d’environnements, de produits et de systèmes accessibles et utilisables par toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap. Ces principes visent à supprimer les obstacles et à assurer l’inclusion, permettant à chacun de se déplacer et d’utiliser les espaces et les ressources sans restrictions.

Un exemple marquant est le Plan d’accessibilité universelle mis en place par la Ville de Barcelone, qui accorde une attention particulière aux besoins des personnes ayant des difficultés de mobilité. La ville a pris plusieurs mesures pour atteindre cet objectif, notamment l’installation de bandes podotactiles, l’adaptation des transports en commun et la suppression des barrières architecturales dans les bâtiments publics. Ces initiatives sont conformes aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui souligne l’importance de créer un environnement inclusif. En faisant de l’accessibilité une priorité dans les espaces urbains, Barcelone respecte non seulement les droits de ses citoyens, mais favorise également leur participation active à la vie collective, renforçant ainsi l’idée que l’accessibilité constitue bel et bien un droit humain fondamental.

D’un point de vue architectural, le programme d’accessibilité urbaine de Barcelone constitue un précédent important en montrant comment une conception et une planification réfléchies peuvent protéger et promouvoir les droits humains. En intégrant les principes de conception universelle dans les infrastructures de la ville, Barcelone devient un exemple pour d’autres environnements urbains désireux de garantir les droits de toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités physiques. L’élimination des obstacles architecturaux et l’aménagement d’espaces publics accessibles contribuent non seulement à l’accessibilité physique de la ville, mais incarnent également un engagement en faveur de l’inclusion et de l’égalité. L’approche adoptée par Barcelone en matière d’accessibilité urbaine met en lumière le rôle essentiel que jouent l’architecture et l’aménagement du territoire dans la protection des droits humains et la construction d’une société plus juste pour tous.

Prise en compte des cultures dans la conception architecturale

La sensibilité culturelle en architecture est un aspect fondamental qui consiste à reconnaître, comprendre et respecter les diverses identités culturelles ainsi que les influences historiques des populations qui contribuent à la composition des espaces urbains (Alnaim, 2024). Elle met en lumière l’importance de créer des environnements qui non seulement accueillent, mais reflètent également les valeurs, les traditions et les coutumes des communautés locales qu’ils desservent. Cette démarche implique une prise en compte approfondie du contexte social, historique et culturel dans lequel l’architecture s’inscrit, dans le but de favoriser l’inclusion et un sentiment d’appartenance pour tous les individus au sein de l’environnement construit.

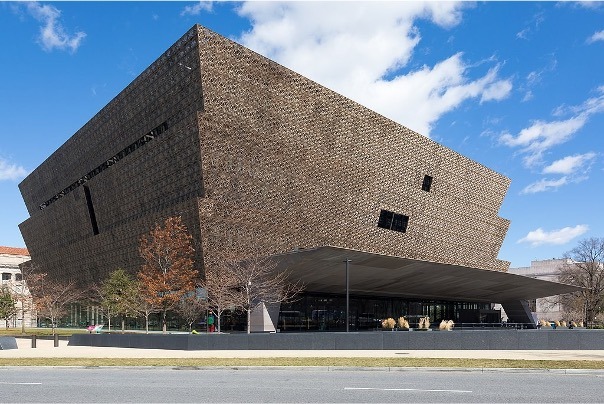

Le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaines à Washington, D.C., conçu par l’architecte David Adjaye, constitue un exemple remarquable de cette approche. Le langage architectural du musée ainsi que ses références symboliques à l’histoire afro-américaine sont profondément enracinés dans les principes de célébration de la diversité, de l’égalité et des droits humains.

Dans le processus de conception du musée, les contributions des parties prenantes n’ont pas seulement été accueillies favorablement, elles ont été activement recherchées, constituant ainsi un pilier central de la démarche de planification participative. Cette méthode inclusive a permis de valoriser et d’intégrer une diversité de voix et de points de vue dans la narration architecturale, célébrant ainsi la richesse et la pluralité de l’expérience afro-américaine. En mettant en lumière le patrimoine culturel et l’importance historique des communautés afro-américaines, le musée devient un puissant témoignage de l’importance de reconnaître et de préserver les identités culturelles comme moyen de protection des droits humains et de promotion de la justice sociale.

Par ailleurs, la conception architecturale du musée s’inspire de la forme d’une couronne présente dans l’art traditionnel yoruba. Cette forme symbolise la force et la résilience de la culture afro-américaine (Castro, 2019). La fine enveloppe extérieure est ornée de motifs géométriques inspirés des ferronneries historiques que l’on retrouve couramment dans les communautés afro-américaines de Charleston (Caroline du Sud) et de La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Ce choix rend hommage au patrimoine culturel qu’il incarne et constitue une déclaration visuelle de l’engagement du musée en faveur de l’égalité et de la diversité. En intégrant ces principes dans son architecture même, le musée offre non seulement un espace d’éducation et de réflexion, mais agit également comme un miroir tendu à la société, soulignant l’importance de la sensibilité culturelle et de la planification participative comme outils essentiels à la protection et à l’avancement des droits humains.

Conclusion

L’architecture joue un rôle essentiel dans la protection des droits humains en fournissant un cadre permettant de créer des environnements urbains inclusifs, accessibles et respectueux des diversités culturelles. Cela implique de concevoir des espaces et des constructions adaptés aux personnes de toutes capacités et origines, tout en respectant et reflétant les identités culturelles variées. En intégrant ces principes dans la conception architecturale, nous contribuons à garantir que chacun ait un accès égal à l’environnement bâti et puisse pleinement participer à la vie sociale. Les exemples du Metrocable de Medellín, des initiatives pour l’accessibilité universelle à Barcelone, et du Musée national d’histoire et de culture afro-américaine illustrent comment une conception réfléchie peut renforcer l’équité sociale et donner du pouvoir aux communautés.

Alors que nous avançons vers la réalisation des objectifs définis dans l’ODD 11, il est impératif que les architectes et les urbanistes continuent à placer les droits humains au cœur de leur travail, afin que les villes ne se contentent pas d’accueillir des populations diverses, mais célèbrent également leur riche patrimoine culturel. En définitive, l’architecture doit être envisagée non seulement comme un moyen d’abri, mais aussi comme un instrument essentiel pour promouvoir la dignité, l’équité et les droits humains pour tous (Programme de travail de l’UIA sur l’architecture communautaire et les droits humains).

Reconnaissance

L’auteur adresse ses sincères remerciements aux personnes suivantes :

Qazi M-ARIF, Co-Directeur, Programme de travail communautaire de l’UIA sur l’architecture et les droits humains

Sara Sartini, Co-Directeur, Programme de travail communautaire de l’UIA sur l’architecture et les droits humains

References

Alnaim, M. M. (2024). Empreintes culturelles sur les formes physiques : une exploration du patrimoine architectural et de l’identité. Consulté sur Scientific Research Publishing (SCIRP) : https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=131806

Castro, F. (2019). Musée national Smithsonian de l’histoire et de la culture afro-américaines / Adjaye Associates. Consulté sur ArchDaily : https://www.archdaily.com/794203/smithsonian-national-museum-of-african-american-history-and-culture-adjaye-associates#

Convention relative aux droits des personnes handicapées. (2006). Consulté le 20 septembre 2024, sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons- disabilities

Galvin, M., & Maassen, A. (2019). Transformations urbaines : à Medellín, le Metrocable relie les habitants de plusieurs façons. Consulté sur l’Institut des ressources mondiales : https://www.wri.org/insights/urban-transformations-medellin-metrocable-connects-people- more-ways-one

Petit, A. M., Morera, S., Parra, L. T., & Valladares, M. (2022). La chaîne de l’accessibilité : un défi et une opportunité pour les villes et les personnes en situation de handicap. Tiré de Le Journal de l’Espace Public:https://www.journalpublicspace.org/index.php/jps/article/view/1604

Petrov, P. (2022). Reconquête des rues de la ville sur les voitures, à la manière de Barcelone. Consulté sur The Mayor.eu:https://www.themayor.eu/en/a/view/reclaiming-city-streets-from-cars-barcelona- style-9938

Roggema, R. (2016). L’avenir de l’urbanisme durable : une redéfinition. Ville, Territoire et Architecture, volume 3, article numéro 22. https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/articles/10.1186/s40410-016-0052-y

Subhedar, N. M. (2022). Espaces inclusifs : mise en œuvre des principes de conception universelle dans l’architecture urbaine. Consulté le 18 septembre 2024, sur RTF | Repenser l’avenir: https://www.re-thinkingthefuture.com/architectural-community/a12838-inclusive-spaces- implementing-universal-design-principles-in-urban-architecture/

Architecture communautaire et droits humains de l’UIA. (s.d.). Consulté sur UIA – Union internationale des architectes: https://www.uia-architectes.org/en/workprogram/community- architecture-human-rights_uia/

Nations Unies. (2015). Consulté auprès du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU – Développement durable : https://sdgs.un.org/2030agenda