Par Prof. Geraint John

Membre du programme de travail Sports et Loisirs

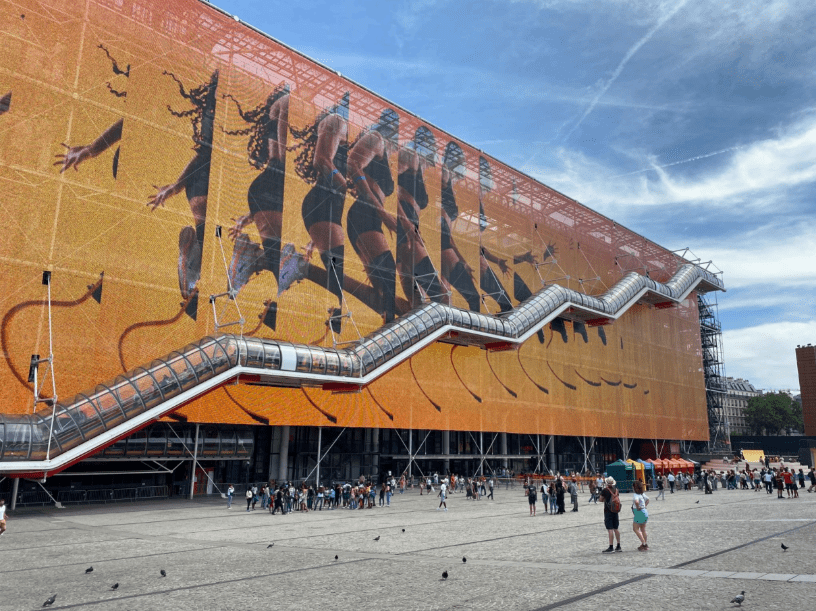

The Pompidou Centre decorated for the 2024 Paris Olympics photo, by Tom Jones

Aujourd’hui, la culture sportive et la culture visuelle sont perçues comme des sphères séparées. Ce n’était pas le cas lors des Jeux Olympiques de la Grèce antique. Au fil des siècles, Olympie est devenue le centre culturel où les installations athlétiques et culturelles étaient associées à des sculptures et des peintures. De magnifiques sculptures ornaient les lieux — l’expression artistique était une part essentielle des Jeux. Sculpteurs, poètes, peintres et autres artisans venaient y présenter leurs œuvres. Le temple de Zeus à Olympie était l’un des édifices les plus grandioses de l’histoire : il était reconnu comme l’une des Sept Merveilles du Monde Antique. Le sculpteur était Phidias, célèbre pour son travail au Parthénon. La qualité du paysage grec avait été conçue par des architectes accomplis. Ce texte examinera ce qui s’est passé par la suite et se terminera par des réflexions pour l’avenir.

Les Jeux Olympiques modernes s’inspirent des Jeux antiques grecs, qui se tenaient tous les quatre ans (selon la tradition) de 776 avant J.-C. jusqu’au IVe ou Ve siècle avant J.-C., à Olympie. Olympie n’a jamais été une ville, mais a toujours été un espace sacré, avec des lieux de culte, puis des installations d’entraînement et de compétition conçues pour les jeux grecs en l’honneur des dieux. Les Jeux se déroulaient toujours à Olympie, contrairement aux Jeux Olympiques modernes qui changent de lieu. L’importance principale résidait dans la trêve olympique annoncée, permettant aux athlètes et aux pèlerins religieux de voyager en sécurité depuis leurs cités jusqu’aux Jeux. Les Jeux originaux ont évolué pour inclure des courses de chevaux, le pentathlon, la course à pied, la lutte et la boxe.

Avery Brundage, président du Comité International Olympique, écrivait en 1970 ces mots empreints de romantisme : « Les épreuves se déroulaient dans un magnifique parc naturel. Le charme du paysage grec était accentué par les créations des architectes les plus accomplis. Les plus belles sculptures du monde ornaient les lieux. La musique et la poésie accueillaient les athlètes : élégance et bon goût les entouraient. »

La conquête romaine de la Grèce débuta en 230 avant J.-C. et culmina en 146 avant J.-C. avec la bataille de Corinthe. Les Jeux furent interdits comme païens par l’empereur Théodose Ier en 395 après J.-C. Les statues des dieux furent renversées de leurs socles, les temples pillés, et les magnifiques bâtiments monumentaux tombèrent en ruines.

Olympie, autrefois si glorieuse, fut abandonnée. Elle subit ensuite les dégâts causés par Alaric et ses hordes. Le feu total ordonné par Théodose II en 426 après J.-C., les tremblements de terre et d’autres catastrophes complétèrent la destruction. Cette situation dura jusqu’en 1875, lorsque des archéologues et des architectes commencèrent à fouiller le site et à reconstruire les bâtiments. L’Institut archéologique allemand mena les premières fouilles, qui servirent d’exemple à de nombreuses autres.

Mille cinq cents ans s’étaient écoulés avant que l’idéal olympique ne soit ravivé. Passons maintenant à la renaissance portée par le baron Pierre de Coubertin et à la création des Jeux Olympiques modernes en 1894. Plusieurs initiatives avaient eu lieu au XIXe siècle. La plus importante, influençant peut-être le baron de Coubertin, fut celle des Jeux olympiques de Wenlock.

Le premier de ces jeux se tint en 1850. Ils furent inspirés et créés par le docteur William Penny Brookes (1809-1895), dont l’intention était de promouvoir le progrès moral, physique et intellectuel du peuple. Jusqu’à 10 000 spectateurs y assistaient.

En 1889, Brookes écrivit à Coubertin, ce qui donna lieu à un dialogue qui allait allumer la flamme des Jeux Olympiques modernes. En 1890, Coubertin assista aux Jeux Olympiques de Wenlock. Il y planta un chêne qui subsiste encore. La Société Olympique de Wenlock existe toujours aujourd’hui et organise chaque année ses propres Jeux Olympiques.

En 1894, le baron Pierre de Coubertin convoqua une réunion à la Sorbonne à Paris. Le 23 juin, il y prononça un discours passionné qui amena les experts et invités présents à lui apporter leur soutien. La proposition était de créer un Comité International Olympique (CIO) et de réintroduire les Jeux Olympiques. Les premiers Jeux modernes eurent lieu à Athènes en 1896.

Aucun concours artistique ne fut organisé en 1900, 1904 et 1908 (Londres). Coubertin estima qu’en 1910, il était temps de lancer les concours les plus importants, en architecture. En 1910, il obtint du CIO qu’un concours international soit lancé, demandant aux architectes de « dessiner les plans d’une Olympie moderne ». Coubertin écrivit abondamment, fixant les conditions. Il insista aussi sur le fait que les Jeux devaient poursuivre des buts instructifs et philosophiques, ne pas être de simples événements sportifs. Trois critères furent décrits pour une Olympie moderne :

-

Une apparence impressionnante

-

Une harmonie avec le paysage

-

Des fonctions clairement reconnaissables

Le concours d’architecture ne suscita pas la réponse espérée par Coubertin.

Sa grande ambition était que la renaissance des Jeux intègre les arts et l’architecture. On espérait qu’ils contribueraient à former un « homme complet », développé à la fois dans l’esprit et le corps, par l’art et le sport. Coubertin lui-même écrivait de la poésie.

Les arts firent leur apparition officielle aux Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm. Ces Jeux furent un nouveau départ pour l’architecture olympique et pour l’union du sport et de l’art. Des réussites furent obtenues en sculpture, peinture, littérature et art. L’architecture, « la mère des arts », s’en sortit bien. Coubertin loua vivement la conception du stade et son style gothique à arcs pointus. La première médaille d’or en littérature fut attribuée à George Hohrod et Martin Erbach pour leur Ode au sport.

En 1928, le domaine fut divisé en deux parties : architecture et urbanisme. Depuis, architectes et urbanistes ont remporté 28 médailles olympiques (or, argent et bronze). En 1924, Alfred Hajos de Hongrie (ancien nageur médaillé d’or en 1896) remporta une médaille d’argent en concours d’architecture. Plus de 100 œuvres furent exposées à Amsterdam en 1928. Deux médailles d’or furent attribuées à des architectes ayant conçu le nouveau stade olympique. En 1928, le stade établit de nouvelles normes, et en 1936 à Berlin, un prix fut décerné pour un complexe d’installations sportives.

Des médailles en architecture et arts furent décernées lors des Jeux de :

-

1912 Stockholm

-

1920 Anvers

-

1924 Paris

-

1928 Amsterdam

-

1932 Los Angeles

-

1936 Berlin

-

1948 Londres : ce fut la fin de l’initiative sport et art

En 1948, Londres organisa ce que l’on appela les « Jeux de l’austérité ». La Seconde Guerre mondiale avait entraîné pénuries et reconstruction des dégâts de guerre. Toutefois, ces Jeux furent considérés comme un succès. Néanmoins, un certain « épuisement » se manifesta par une faible participation aux concours artistiques et d’architecture. La médaille d’or fut attribuée à l’architecte autrichien Adolf Hoch pour son modèle de tremplin de saut à ski. La médaille d’or de peinture fut remportée par A.R. Thomson, académicien royal, pour sa représentation du championnat de boxe amateur de Londres à l’Albert Hall. Aucun programme culturel n’eut lieu. Le CIO demanda des œuvres artistiques et littéraires inspirées par des événements sportifs, mais la compétition ne se déroula jamais.

Conclusion

Il est un fait que les concours d’arts et d’architecture prirent fin en 1948. Si les raisons exactes restent à débattre, deux causes principales semblent évidentes :

-

À l’époque, le monde des compétitions sportives était strictement amateur. Cela signifiait que les athlètes ne pouvaient pas être rémunérés. Ce n’était pas le cas pour les artistes et architectes, qui recevaient un paiement pour leur travail.

-

Les Jeux de 1936 à Berlin furent dominés par la volonté nazie de démontrer la suprématie aryenne. Le Troisième Reich méprisait beaucoup d’art moderne, qualifié de « dégénéré ». L’art moderniste allemand fut retiré des musées et interdit. Le modernisme était perçu comme un style inférieur ou déplaisant. La censure régnait. De grandes sculptures de corps musclés et de soldats apparurent, et le film de propagande olympique de Leni Riefenstahl fut commandé. Ainsi, l’art était devenu influencé par la politique et la propagande.

Cependant, après 1948, l’architecture olympique connut une période de croissance remarquable. Voici une sélection d’exemples notables :

-

Rome 1960 : avec les merveilleuses structures de Nervi

-

Tokyo 1964 : et l’architecture de Kenzo Tange qui domina le monde

-

Barcelone 1992 : utilisa l’occasion pour remodeler la ville par l’urbanisme

-

Munich 1972 : les structures de Frei Otto sont des chefs-d’œuvre d’ingénierie

-

Sydney 2000 : fut un bel exemple de développement durable et de respect de l’environnement

-

Athènes 2004 : Athènes fit appel aux superbes constructions de Calatrava

-

Pékin 2008 : le stade « Nid d’oiseau » célèbre pour son innovation et sa structure spectaculaire

-

Londres 2012 : un grand succès avec un stade conçu par Populous et une piscine par Zaha Hadid

Un extrait d’un article de la Dr Beatriz Garcia, « Olympiades culturelles : 100 ans d’héritage culturel dans les Jeux Olympiques », apporte plus d’informations :

« Dès 1950, cependant, les problèmes et difficultés évoqués plus haut furent perçus comme bien plus importants que les bénéfices et réalisations apportés par les compétitions artistiques olympiques. Une longue discussion eut lieu au sein du CIO de 1949 à Rome jusqu’en 1952 à Helsinki. À l’issue de ce processus controversé, impliquant une évaluation détaillée du caractère ‘amateur’ des contributions olympiques, il fut décidé qu’à partir de 1952, la présence des arts aux Jeux prendrait la forme d’expositions culturelles et de festivals plutôt que de concours. »

Inspirons-nous donc de la grande vision de Coubertin qui voulait unir l’exploit sportif aux arts et à l’architecture. Peut-être ce lien pourrait-il être réexaminé par le Comité International Olympique. Voici ses belles paroles :

« Il appartient maintenant aux architectes de réaliser ce grand rêve, de faire jaillir de leur esprit une Olympie resplendissante, à la fois originale dans son modernisme et imposante dans son traditionalisme, mais surtout parfaitement adaptée à sa fonction. Et qui sait ? Peut-être l’heure viendra-t-elle où ce rêve, déjà consigné sur le papier, sera construit en réalité. »

References

Bâtiments Olympiques, Édition Leipzig 1976 : Martin Wimmer

Paris 1924 : Sport, Art et le Corps, musée Fitzwilliam 2024

L’Histoire de la Société Olympienne de Wenlock, Chris Cannon et Helen Clare Cromarty, Société Olympienne de Wenlock

Les Jeux Olympiques britanniques, Martin Polley, English Heritage, 2011, ISBN 978 1 848020 580

Les Jeux Olympiques de l’Austérité, Janie Hampton, 2012, ISBN 978 184513 720 5

Stades Olympiques : Théâtres des Rêves, Geraint John et Dave Parker, Routledge 2020, ISBN 978-1-128-69884-0

Je me suis largement appuyé sur l’ouvrage de Martin Wimmer, qui était membre du groupe Sports et Loisirs de l’UIA. C’est une référence incomparable. J’ai reçu une précieuse aide de Henry Jones Barch.